◆東京は曇り。

◆鮎川賞という伝統ある賞のパーティへ二年ぶりに出席。業界の人は皆知っているけれどこのパーティはとにかく作家の出席率が高い。久しぶりに会う皆さんと楽しくお話したり編集さんと軽く打ち合わせしたり。

◆デビューするとインタビューされることが多くなる。その度にあれこれ考えて答えるのだけれど、どうしても答えの出ない問いもある。考えてもわからない問いもある。もちろん作家と一口にいっても百人いれば百通りの姿勢があるから、あくまでも僕の場合、だけど。

◆今日もインタビューの中で質問されたことに、たぶん、でしか答えられなかった。繰り返し使われるモチーフがあるけれどそれは何故か? という問いだ。それが何かは興を削ぐので控えておくけれど、確かにそうなのだ。まったく意識していないんだけど、僕の今までの作品には共通するモチーフというかシチュエーションというか、そういうものがある。ひょっとしたらほとんどの作品にそれが現われているんじゃないかというぐらいに。

◆たぶん、こうなのかなぁと考えて答えたけれど、あくまでも、たぶん、だ。そもそも僕はテーマだのモチーフだのあれこれ考えて書くタイプじゃない。流れに任せて書くタイプだ。もっとしっかり考えた方がいいんじゃないかと自分でも思うけれど、自分の書きたいように書くということを今のところ最優先にしている。

◆同じフィールドにいる小説家さんに限らず、違うフィールドで素晴らしい才を見せる方を知ると本当に刺激になる。自分もこんなものを書きたいと思う。写真の漫画家松本大洋さんもその一人だ。逆立ちしたって追いつかない。

◆理想とか目標とかいうものはたぶん、頭の中にはない気がする。自分の中にあるものをただひたすら真摯に吐き出していくしかない。

◆頑張ろう。書くよ。

◆東京はマジ暑い。25度って夏だぜ夏。

◆久しぶりにパーティに出るのと、取材や打ち合わせなどで上京。今年最後になると思う。もうたくさんの締切りで切羽詰まっている。戻ったらもうどこにも行かないでただひたすら年末まで書き続けなきゃ間に合わない。しばしの休息をここで取る。

◆思い出の曲、というのはきっと誰にでもあるだろう。僕にもたくさんある。あり過ぎるほどある。その中でも本当に何十回と聴いて大好きな歌なんだけど、今、聴くことを躊躇する曲がある。写真のランディ・ヴァンウォーマーの〈アメリカン・モーニング〉だ。正式には〈Just When I Needed You Most〉という曲(アメリカン・モーニングは邦題ね)。

◆一人暮らしを始めた19歳の頃、夜寝るときに聴くアルバムと、朝起きたときに聴くアルバムを何枚か決めていた。〈アメリカン・モーニング〉はそのタイトル通り、朝起きたときにすぐ掛けるアルバムの一枚だった。

◆その人は、その時期に、朝を何度も一緒に迎えた人だった。それまでは洋楽をあまり聴かない人だった。僕の部屋にたくさんあった洋楽のLPを興味深そうにじっくりと選んで「これ聴かせて」とターンテーブルに載せた。八畳一間の僕のアパートのスピーカーの前で、膝を抱えてその人はアルバムをじっと聴いていた。そうやって、二人でたくさんの時を過ごした。毎朝聴いた〈アメリカン・モーニング〉も、その人は大好きになった。僕が、その人が掛けた〈アメリカン・モーニング〉で目覚めることも何度もあった。

◆その時のLPは、今は手元にない。その人が持っていってしまった。それから、改めて買ったことはない。

◆ま、何があったかは内緒ってことでヽ( ´ー`)ノ

◆晴れたり曇ったり。

◆冬支度をそろそろ始めなきゃならない。タイヤはスタッドレスに換えなきゃならないし、庭の冬囲いも必要だ(もっとも庭仕事は妻にお任せだけど)。冬用の長靴も出さなきゃな。また雪かき(おっと雪狩りだ)に追われる日々がやってくるけど、まぁいつものことだしな。

◆幸せな夢を一度だけ見たことがある。どういうことかと言うと、眼が覚めた瞬間に心が幸せな感情に満ち溢れていたのだ。そもそも〈幸せな感情に心が満たされる〉なんていう経験はそうそうできないだろう。そういう状態で眼を覚ましたのだ。どういう内容の夢だったのかはちょっと書けないし正直良くは覚えていなかったんだけど、とにかく夢の中で僕はまるで幸せの湯船に漬かっているような状況だったのだ。布団から出るのが嫌だった。このままこの気持ちを抱いていたいと心底思ったけどそうもいかなかった。夢から覚めれば現実が待っている。でも、その日はずっとその幸せな感情の名残を抱いたまま過ごすことができた。

◆その夢のことを思い出そうとすると、どうも薔薇の香りがしていたような気がする。気がするだけで本当にそうだったかどうかも今はあやふやなんだけれど、とにかくそういう夢を見たことがあるんだ。

◆写真はフィービ・スノウの〈薔薇の香り〉だ。このアルバムも聴くと穏やかな気持ちになれる。

◆そんな夢をもう一度見たいかと問われると、見たいけれどもう見られないと答える。たぶん、もう二度と見られないと思う。その理由は……まぁ何でもわかってしまうのも野暮というものだ。秘すれば花というだろう。わからないからいい、ということだってあるんだよ。

◆初雪。

◆と、書くと何かロマンチックにも思えるがみぞれ混じりだったり風が強かったり外には絶対に出たくないという天候。まぁまだ積もるには早いのでこの雪もすぐに融けるのだ。

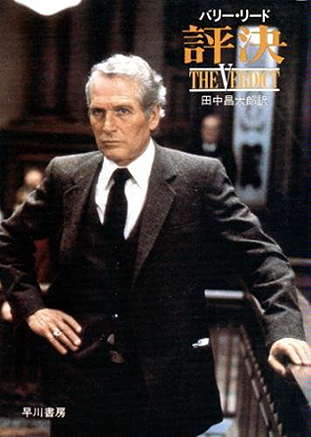

◆自分の進路に悩んだ時期にたまたま読んだ本に勇気づけられるということも、読書好きの人の人生ではままある(はず)。僕の場合はこのバリー・リードの『評決』だ。ご覧の通りポール・ニューマンの映画で知った人も多いだろうと思う(僕は映画になる前に読んだ)。主人公は酒浸りの弁護士だ。人生の目的を見失い、どん底まで堕ちた弁護士。そこに舞い込んできたのが巨大病院を舞台にした医療過誤の訴訟事件だ。彼は信念を思い出し、勇気を奮い立たせ、自分を信じて、巨大病院を相手側に徒手空拳で立ち向かう。そんな話だ。

◆これを読んだときの僕は確か22、3歳だ。とにかく、自分は何をして生きていけばいいのかと悩む状況に直面していた。周りの同級生は皆就職したりして自分の道を決めていた。自分はと言えばミュージシャンへの道は諦めていた。バイトしていた喫茶店も辞めた。じゃあどうするんだ、と。本当に道標も何もなかった。まだ若いから何でもできるさと嘯いてはいたものの、何ができるんだろうと焦ってもいた。そんなときに、この本を読んだ。心が震えたのを覚えている。自分を信じることこそが必要なんじゃないかと思えた。

◆それからすぐに、僕は広告制作会社に就職した。広告のこの字も知らなかったのに、履歴書一枚で飛び込んだのだ。バブルへ向かっていた時代の助けもあって、何だかおもしろそうな男だ、とそこの社長に拾ってもらったんだ。

◆14年勤めたその会社を辞めて、作家になってしばらく経ったときに社長に会った。社長は「お前を雇ったときのことはよく覚えている。ズブの素人のくせに妙に自信たっぷりだったからな」と言って笑った。

◆作家になれたのはその会社で社会人としての何もかもを、一から鍛えられたからだ。本当に感謝している。この本に巡り合えたことにも。

◆晴れ。天気が良い。

◆ネオン街が好きだ。夜に歓楽街をぶらぶら歩くのも好きだし、タクシーに乗って窓の向こうに流れるネオンや人波を眺めているのも好きだ。なので、写真の映画『ロスト・イン・トランスレーション』の冒頭や、テレビドラマ『深夜食堂』の冒頭のシーンもたまらなく好きだ。たぶん、〈ホーム〉に帰ってきた気がするんだろう。

◆酒は飲まないのに何故ネオン街を〈ホーム〉のように思うのかとなれば、僕は高校生になってすぐに盛り場に毎日出入りするようになったからだ。『ダウンタウン』(河出文庫)に描いた喫茶〈ぶろっく〉もそうだし、『ホームタウン』(幻冬舎文庫)にも登場する盛り場での配達の仕事も、実際に僕が経験したものだ(その頃は酒を飲んでいた)。札幌に一人暮らしするようになってからもススキノのすぐ近くの喫茶店でバイトして、ススキノにはたくさんの知り合いができた。高校時代から足掛け10年ぐらい、僕はずっとネオン街で青春を過ごしたようなものだ。その後、体質もあって酒を飲まなくなり、夜の街に出ることもなくなっていった。子供も出来た20代後半からは盛り場に行くのは忘年会と新年会ぐらいだった。それは今もそうだ。完璧に遠ざかってしまったのだ。

◆だから、ごくたまにネオン街に行くと嬉しくなってしまう。若かったあの頃の気持ちが甦ってくる。もしも、何もしなくていい生活が手に入ったなら、僕はきっと毎晩のように盛り場をふらふらするだろう。飲みもしないのに(^_^;)。

◆前にも書いたけれど、『深夜食堂』の舞台の〈めしや〉の店内は19歳の頃に毎晩のようにお世話になった居酒屋にそっくりだ(毎晩のように晩ご飯を食べに行っていた)。スペースはあの半分ぐらいしかなかったけれど、まさにそのもので驚いた。観る度に、マスターや常連さんたちは元気でいるだろうか、と懐かしんでいる。